図面製本って何?

当社の提供している図面の製本とはちょっと特殊かもしれません。それは建設関連の業種にて利用される特殊な製本形態です。

この図面製本は「二つ折り製本」「観音製本」「背貼製本」ともよばれ、180度見開きが可能な形態の製本になります。

建築・土木工事などで着工時に工事現場用に作られたり、工事終了後に完成図として保存用として作られたりと、用途は多岐にわたります。

図面製本の場合

180度見開きが可能だから全面が見やすい

通常の製本の場合

一般的な無線とじ製本は開きに限界があります

どんな場面で使われるのか?

二つ折り製本(観音製本)は、180度の見開きが出来るといった特性があるため、建築関連や土木関連の図面の製本に利用されております。

サイズでいうと最小のものでA3サイズ図面からA1サイズ図面を製本したりします。

大型土木工事のケースではA0サイズの特大図面を製本したりする場合もあります。利用方法は工事現場の施工管理用であるとか、設計監理用に使われたり、工事施工前や完了後に発注者に納品されたりもします。

大手ハウスメーカーなどは施工時に必ず施工管理のために図面の製本を作りますし、大手のディベロッパーや全国展開をするチェーン店などでは、建築工事の品質管理のため、明確な仕様を決めて施工者に図面の製本などの提出を義務づけていたりします。

ペーパーレス化が進んでも無くならない図面の製本

ペーパーレス化が進んでも図面の製本は全く無くなりません。なぜならPC画面やタブレットでは及ばない便利さがあるからです。

見たい時にすぐ開ける手軽さや、バッテリー切れの心配もない、ちょっと落っことしても割れたりしない頑丈さなど、

やっぱり図面の製本は便利なのです!

図面製本作成手順

当社での図面印刷は、A3以下はPostScript 搭載オンデマンド印刷機と、A2以上の大型サイズはHP-GL/2搭載の大型プリンタにて、高品質に印刷をいたします。細い線もくっきりと、グレースケールも滑らかにプロフェッショナルクオリティーで印刷いたします。

手順1

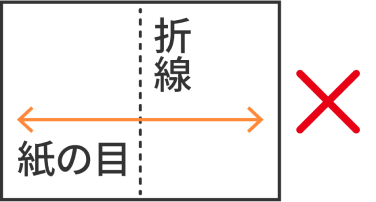

用紙の目成りに合わせて印刷

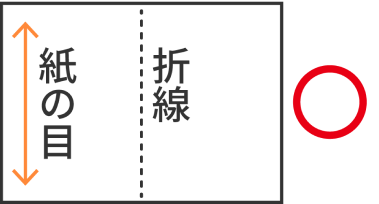

当社では用紙の「目成(な)り」にこだわって印刷します。

一般的なA3コピー用紙に印刷して製本した時などに、仕上がった当初はあまり気がつきにくいのですが、糊が完全に乾いて時間がたった後に、

製本の小口が波打ったり、背中が開きにくかったり、最悪の場合割れてしまったりします。

これは製本の糊付けの流れと平行に用紙の目を合わせることで、波打ちの少ない開きやすい製本が仕上げることができます。

製本の小口が波打った例

製本専用の当社の用紙

・糊と並行に走るので波打ちが少ない

・折線と並行なので開きやすい

一般的なコピー用紙

・糊と垂直に走るので波打ちする

・折線と垂直なので開きにくく背割れしやすい

手順2

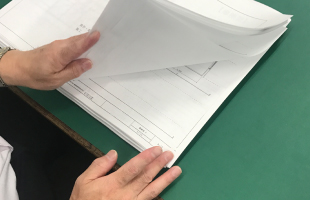

原稿チェック

まずは原稿が順番通りに並んでいるかチェックします。

図面リストを参照して照らし合わせます。

建築図ですと意匠図面 → 構造図面 → 電気設備図面 → 機械設備図面という順番が一般的です。

基本的には入稿データの通りに製本いたしますが、番号が飛んでいたり、順番が入れ替わっていたり、明らかにおかしい場合は確認をさせていただく場合がございます。

手順3

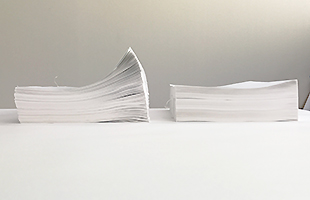

二つ折加工 + プレス

図面を二つに折ります。

機械で折りますが、

そのままですとふんわり浮いてきますので、プレス機を使って折加工部分をプレスします。

機械で折った後にプレス機で圧をかけて押さえます

押さえ前と押さえ後の比較

手順4

糊入れ

背中の糊入れと小口に1ページずつ貼り合わせ、糊を入れていきます。

一般的な無線とじ製本などは機械設備で作れるのに対して、

当社の提供する図面製本は1ページ1ページ手作業にて糊入れを行ってお作りしています。

作業が混みあうとハケの上下運動をずっと繰り返すので、腱鞘炎になりそうな時もあります。

手順5

表紙貼り

背中の糊入れと小口の糊入れが終わった後に、表紙を貼っていきます。

手順6

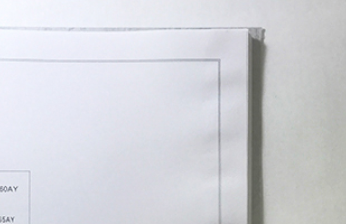

断裁(化粧断ち加工)

背中以外の三方を各1mm程度断裁して仕上げます。

これで見た目も美しい製本の仕上がりとなります。

この後すべて糊付けがなされているか、

はみだした糊でページ同士がくっついていないか等のチェックをして完成となります

断裁前

断裁後